石畳紋の一種で「三つ石紋」と呼ばれる。神社の敷石を表し、神官や有力な氏子が家紋として用いるようになった。武家土屋氏の家紋として有名。

1. わが家の小史と五日市

わが祖は、江戸時代には東海道の川崎宿で旅籠(はたご)と呉服商を営んできた。また、川崎で一二を競う不在地主であったため、高祖父の武助は、川崎振興のために二代目川崎町長(当時の川崎は市ではなく町であった)に任じられ、大企業を誘致し、自らも鈴木商店(現・味の素)へ数万坪の土地を工場用地として寄贈している。

高祖父は、長女(わが曾祖母)を溺愛するあまり、日本橋の老舗名家との縁談を破棄し、五日市(現あきる野市)の土屋家から婿養子を迎え、新たに分家を起こして自分の身近に住まわせた。わが家は、家具商を営む傍ら、本家から多少の財産を分与されていたため、戦前は資産家の部類に入っていた模様である。

しかし、戦後に施行された「農地改革」によって、不在地主による農地の所有は違法となり、当家の所有していた広大な農地の全ては、強制的に破格的な安値で国家に買収されてしまった。その上に、祖父の資産運用の失敗と、父の事業の失敗が重なったため、わが家は暫くのあいだ窮乏の中にあった。

私の幼年時代は、まさにそんな状況にあったので、家族と旅行するなどということも無く、私の唯一の楽しみは、彼岸や盆に祖母や母たちと行く、五日市(東京都あきる野市)の禅寺「開光院」への墓参りであった。五日市は曽祖父の実家「土屋家」の在った地で、同家が「開光院」の檀家である縁により、太平洋戦争時は、わが家は「開光院」へ疎開(そかい)し、長屋門の一角に住まわせて頂くこととなった。

曽祖父がその地で没したため、爾来、同寺がわが家の墓所となった。曽祖父にしてみれば、父の土屋勘兵衛と母が眠る寺に埋葬されたのであるから本望であったであろう。

お重に入れた弁当を持参し、秋川の川原や開光院の一室で、皆でお昼をいただいたのも懐かしい想い出である。また彼岸や盂蘭盆のときには、曽祖父の実家筋の土屋の方々が数多く墓参に来ていて、彼らから土屋の昔話をよく聞かされたものであった。

五日市の臨済宗建長寺派の開光院

土屋家の伝承によると、当家の始祖は、甲斐武田家20代当主・武田大膳大夫勝頼の奥近習で、武田家最後の侍大将「土屋惣蔵昌恒(つちやそうぞうまさつね)」の甥(おい)「土屋越後守宗昌」とされている。武田家終焉の地となった天目山・田野(たの)の戦いに臨んで、昌恒は宗昌を呼び出し、武田家の姫を託し、姫を護って落ちのびるように命じた。土屋衆に守られて、姫や侍女と共に甲斐の山々を超え、諸所に隠れ住みながらやっと五日市村に辿り着いたとのことである。

五日市は、古甲州街道と関東各地を結ぶ街道が交わる要衝の地である。小田原の後北条氏の治下で定期市が開かれるようになり、各地の物産が集まり大いに賑わった。徳川氏による江戸開府に伴い、木材の需要が飛躍的に増大し、五日市周辺で伐採された木材を、秋川から多摩川を経由して筏(いかだ)で流して江戸へ送るようになった。また、その他の産品も筏流しによって運ばれ、多摩川河口の六郷や川崎との結びつきが生まれた。江戸時代末期には炭の年産は20万俵に達し、筏2000枚を数えるほどであった。また、絹糸を泥染めした黒八丈は、柔らかく深い艶のあることから、帯や羽織の衿などに珍重され、別名「五日市」と呼ばれ、江戸や京都で貴重品として流通した。

甲斐への街道は、五日市を出ると、檜原 浅間尾根 数馬 鞘口峠 小河内 小菅 大菩薩峠 裂石 を経て甲斐の塩山へと繋がっていた。沿道周辺には、裂石山雲峰寺や天目山棲雲寺(護国禅寺)、そして乾徳山恵林寺など、武田家所縁(ゆかり)の名刹が点在している。徳川幕府によって、新たに八王子から小仏峠と笹子峠を経由する新しい甲州街道が整備されるまでは、この道は、武蔵と甲斐を結ぶ主要な街道で、人や物資の往来だけでなく、武田氏にとって、武蔵へ侵攻する軍道の一つでもあった。檜原は武田家の落武者が集住した村で、この地には、武田信玄の娘・松姫(織田信忠の許嫁=いいなづけ。武田家滅亡後に出家)が、この道を通って八王子まで落ち延びた経緯を記した土屋家の文書が遺っている。

江戸時代には、土屋家は五日市村の名主を務め、幕府から苗字帯刀を許されていた。下土屋の「勘兵衛家」、上土屋の「権左衛門家」、さらに大馬場の「弥惣左衛門家」の三家に分かれ、下土屋の「勘兵衛家」が本家筋にあたり筆頭格であった。そして各家は、絹糸や絹織物(地産の黒八丈)の仲買、山林木材業、不在地主、水車運営、蔵貸し、酒造、質屋渡世などを業としていた。

下土屋 勘兵衛家跡

明治29年(1895)に、上土屋の土屋常七の提唱により「五日市銀行」が設立され、旧家の内山末太郎にも声がかかった。五日市の名家、土屋家と内山家が発起人の筆頭となったことから、1株50円の株式募集もことなく進み、発足当時の株主は81名。うち42名は五日市在住の有力者だった。五日市銀行の資本金は8万円で、頭取に土屋常七、副頭取に内山末太郎、監査役に土屋勘兵衞を置いた。なお、店舗は内山家(現在の西東京バスの五日市車庫)の長屋門を使用していたとのことである。

五日市銀行は、商売の元手としての貸付を行っており、主な融資先は糸繭仲買人や木材関係者であった。後に八王子支店を開設。その後、内山末太郎はキリスト者としての道を歩むこととなり、逗子の別荘に移住するにあたり銀行の役職を離れ店舗を閉めた。そのため、新店舗は土屋常七の屋敷前に移転した(現在のモリタ薬局 ・「五日市出張所入口」信号の傍)。

五日市銀行は、日露戦争及び第一次大戦後の好景気によって業績を飛躍的に伸ばした。しかし、不景気となると、業績は悪化し、また常七の後継者が営業上の失敗を重ねた結果、土屋家は破産し、五日市銀行も休業した。そして大正13年(1924)9月、第三十六銀行(後に安田銀行=現みずほ銀行)に吸収されたのである。

「五日市出張所入口」信号のところにある「栗原呉服店」は、かつての下土屋「勘兵衛家」の屋敷跡。下土屋の当主は代々「勘兵衛」を名乗った。わが曽祖父の父・土屋勘兵衛は五日市銀行の監査役を務めた。しかし一方で、五日市民権運動の中心人物の一人であり、私擬憲法「五日市憲法草案」起草の協力者でもあった。また、当時の五日市は神奈川県に属していたが、勘兵衛は神奈川県会議院の議員も務めていた。住所は五日市一番地。

尚、常七はこの下土屋の当主「土屋勘兵衛」の実弟にあたる。上土屋の「権左衛門家」が嗣子に恵まれなかったため、常七が同家の養子となり、同家の事業を拡大させるとともに五日市銀行を起こした。

しかし後代に、上土屋「権左衛門家」は五日市銀行倒産に伴って破産。下土屋「勘兵衛家」や、大馬場の「弥惣左衛門家」も連帯して破産した。

栗原呉服店の一角は「きれ屋」というショップになっている。その左隣りの「りそな銀行」は、上土屋「権左衛門家」の屋敷跡。土屋勘兵衛や常七の墓は、五日市の開光院にある。

林業や養蚕を主たる産業とする当時の五日市は、輸出生糸の相場に敏感であり、また横浜や川崎などの絹糸問屋や呉服商との交流が盛んであった。そのため、豪農層の政治的自覚が早かった。それが、私擬憲法が起草され、自由民権運動が盛んであった理由であろう。土屋勘兵衛の次男・大資(だいすけ)は、川崎の呉服商の婿養子となり、分家を起こして初代当主となった。これも、曾て秋川多摩川水系の筏流しという物流を通して、五日市と川崎との結びつきが強かったことを物語っている。

余談であるが、わが家の屋号は「朝田屋」と云い、呉服商として大いに繁盛し、当時は「川崎の朝田屋か、横浜の鶴屋か」と並び称されるほどであった。因みに、「鶴屋」は神田今川橋にあった「松屋呉服店」を買収して、銀座や浅草にある百貨店のMATSUYAになっている。

2. 土屋家の来歴

雄山閣版『新編武蔵風土記稿』第六巻五八頁に、土屋氏は次のように載っている。「…舊家 百姓勘平 先祖は甲州武田家の家臣土屋右衛門尉直村の三男にて、土屋越後守宗昌と號せしが、天正十七年に當村(あきる野市五日市)に来たりて農民となれりと云う、…」。土屋右衛門尉直村は土屋右衛門尉昌続(つちや・うえもんのじょう・まさつぐ 昌次とも記される)と同一人物とされている。土屋右衛門尉昌続は武田信玄の奥近習で侍大将。

尚、昌続(直村)の子「土屋越後守宗昌」については、北条氏照(八王子城主)に仕えていた同族の土屋備前守を訪れた記録が残っている。北条氏が滅亡する天正十八年八月の直前に五日市村に来住した。武田家が滅亡したのは、天正十年三月であるから、その間の空白がある。何処でどうしていたのであろうか。

『甲陽軍鑑』に拠れば、昌続(直村)は奧近習六人衆の一人として武田信玄の傍近くに仕えていた。第四次川中島の戦いのとき、一時上杉勢の攻勢により信玄本陣まで危機に晒されたが、信玄の傍を片時も離れずに上杉勢に応戦し、この戦功により侍大将になった。その後、甲斐武田氏の譜代十七家の一つ「土屋」の名跡を継ぎ、土屋右衛門尉昌続と号した。その後、元亀二年(1571年)三河賀茂郡の遠征、同三年、三方ヶ原の戦で戦功をあげたが、天正三年(1575年)長篠の戦で戦死している。

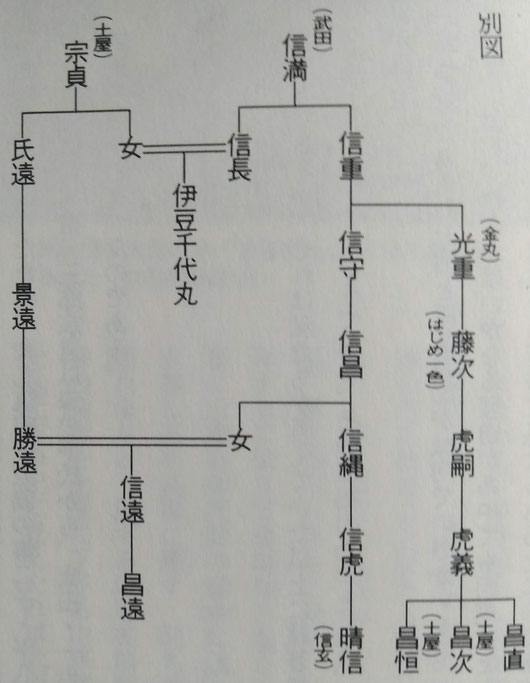

昌続は金丸筑前守虎義の二男。幼名平八郎・官位右衛門尉・法名道官。金丸氏は、甲斐武田家の第14代当主武田信重の子「光重」を起源とする武田氏の御分家である。光重に嫡子が恵まれなかったため、足利将軍家一門で、四職家(室町幕府の軍事司法を司る「侍所」の長官に就任できる家柄。一色・京極・山名・赤松の四家からなる)の一色範貞の曾孫藤次が甲斐に下り家名を継いだ。藤次以降、虎嗣、虎義と続く。金丸氏は信玄の側近として特別な地位にあったようである。

虎義は七人の男子を設けた。長男の昌直は奥近習衆を務めたが、争いに巻き込まれて横死。四男の定光が金丸氏を継いだ。次男の昌続、五男の昌恒、六男の正直は土屋の名跡を継ぎ、三男の昌詮、七男の親久は、やはり武田家の御分家「秋山」の名跡を継いでいる。

永禄四年(1560年)10月27日の朝。川中島の武田本陣の床几(しょうぎ)に座しているのは、清和源氏義光流・甲斐源氏の嫡流、甲斐武田家第19代当主、武田大膳太夫晴信(信玄)である。当日は、霧が深く立ち込め、敵の上杉政虎(謙信)軍の動きが全く察知できない状況にあった。作戦では妻女山に布陣した上杉軍を武田の別動隊が背後から襲い、慌てて山を下る上杉軍を武田本隊が待ち構えて迎撃するはずであった。 しかし、霧が晴れはじめると、なんと上杉軍の本隊が眼前に現れたのである。作戦の裏をかかれたことに気づいたが、すでに本隊どうしの激突が始まっていた。この戦いは、戦国期最大の激戦と云われ、一時は信玄本陣まで凄まじい白兵戦の場と化し、謙信が騎乗で本陣に乗り込み、自ら信玄に太刀を振るったと伝わっている。しかし、武田軍の本隊は上杉軍の攻撃によく耐え、別動隊の到着によって上杉軍は挟撃されることとなったため、形勢不利を悟った謙信は兵を引きあげた。

この戦いによる死者は、上杉軍が三千余人、武田軍が四千余人と伝えられ、それぞれの兵の5人に1人が戦死したことになる。武田軍は、武田信繁(信玄の弟)、諸角豊後守(重臣)、山本勘助(軍師)など、数多くの将を失っている。

金丸平八郎昌続は、奧近習六人衆の一人として信玄の傍に控えていたが、武田本陣に敵が乱入し修羅場と化すなかで、片時も信玄の傍を離れずに上杉兵と応戦し、最後まで信玄を守りとおした。その功により昌続は侍大将に任じられ、甲斐の名門土屋家の名跡を継ぐように命ぜられた。後に、弟の昌恒および正直も土屋の名跡を継いでいる。それでは土屋家とはどのような系譜を持つ一族なのであろうか。

3. 土屋家の系譜

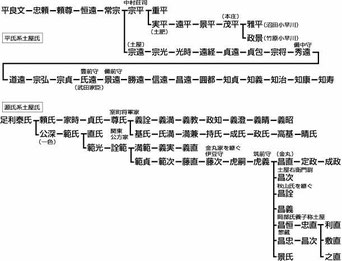

そもそも、土屋氏は桓武平氏良文流・中村氏族である。相模国大住郡土屋村(現平塚市)より起った。中村荘の荘司であった中村宗平(現小田原市)の子「宗遠(むねとう)」が土屋弥三郎と称したのに始まる。兄の土肥実平(現湯河原町が本拠地)らと共に源頼朝に臣従し、鎌倉幕府創建に貢献。執権北条氏の下では、幕府評定衆を務めた。

そもそも源頼朝の平家討伐軍は、宇多源氏の近江佐々木氏や清和源氏の甲斐武田氏を除くと、土肥 土屋 畠山 三浦 和田 梶原 千葉 北条等々、主力の大半が桓武天皇起源の坂東平氏で構成されおり、源平の合戦は、伊勢平氏と坂東平氏との抗争と云っても過言ではない。

鎌倉政権の下で、土屋氏は出雲国末次荘(現松江市)や河内国茨田郡伊香賀郷(現枚岡市)などの地頭を任官し各地に勢力を伸張した。特に出雲の国内では、末次荘・持田荘・大東荘・忌部保荘・千酌郷などを一族が所領とし、土屋氏にとって、「出雲」は本拠地の「西相模」と並ぶ重要な地となった。やがて後醍醐天皇による倒幕の挙兵に際し、土屋氏は土肥氏と共に一旦は新田義貞についたが、やがて足利尊氏に臣従している。

4. 出雲土屋家と山名氏

出雲国と隠岐国は、鎌倉幕府以来、近江源氏「佐々木氏」の分流「塩冶(えんや)氏」が守護職に任じられていた。塩冶高貞(たかさだ)は、同族の京極道誉高氏(きょうごく・どうよ・たかうじ)とともに、後醍醐天皇方から足利尊氏方へと寝返り、室町幕府創建に貢献した。

土屋氏の嫡流は、代々鎌倉幕府の評定衆を務め、土屋光時のとき、近江佐々木氏の嫡流・六角泰綱(ろっかくやすつな)の娘を正室として迎えている。土屋氏は、佐々木氏と姻戚関係があったため、出雲の地に根付いた土屋氏は、出雲の守護職で、佐々木氏分流の塩冶氏とは良好な間柄にあった。

ところが、足利尊氏の執事・高師直(こうの・もろなお)が、塩冶高貞の美しい正室に懸想(けそう)。執拗に口説いたが、相手にされなかったことを根に持ち、讒言(ざんげん)により夫の塩冶高貞に謀反の疑いをかけた。塩冶氏は暦応四年(1341年)三月にひそかに京を出奔し、領国の出雲に向かったが、山名軍の追討を受けて、妻子らは播磨の蔭山で自害。高貞は出雲に帰り着いたものの、家臣から妻子の自害した旨を聞き、宍道郷の佐々布山にて自刃。ここに塩冶氏嫡流は滅亡した。

その後、同族の京極高氏が出雲の守護職を一時兼帯したが、やがて山名氏が同国の守護職として補任された。 山名氏は、京極氏と同じく四職家の家柄で、順次勢力を拡大して十一ヶ国の守護職を兼帯するまでに至った。西国の土屋氏は山名氏の有力な被官となり関係を深めていった。

室町幕府の将軍は、有力な守護大名の連合に擁立されており、その権力は弱体だった。三代将軍・足利義満は、将軍の権力を強化するため、直轄軍である奉公衆を増強するとともに、有力守護大名の弱体化を図った。義満は強大な山名氏の分裂化を謀り山名氏と対立。その結果、明徳の乱(1391年)が勃発した。 土屋氏は、当然に山名氏に与(くみ)し、山名軍の一翼を担った。洛中内野(平安京大内裏跡)に於いて大激戦となったが、将軍方には畠山・細川・ 斯波・一色・赤松・京極・六角などの守護大名の連合軍に併せて、五千騎の奉公衆が投入された結果、山名方は大敗を喫する結果となった。土屋氏は、土屋家の惣領「宗貞(むねさだ)」を始め多くの将を失い、その上に出雲や河内などの西国の所領を悉く(ことごとく)没収されたのである。

5. 本領喪失と武田家に属す

一方、東国では、鎌倉府(関東御分国を管轄)の盟主である鎌倉公方・足利持氏と、関東管領の上杉禅秀氏憲(うえすぎ・ぜんしゅう・うじのり)の間で対立が激化し、上杉禅秀は足利持氏によって罷免され政権から退けられた。ところが、応永23年(1416年)、禅秀軍が突然に持氏を襲う事件が勃発。公方側は当初は劣勢であったが、4代将軍・足利義持が援軍を送ったため形勢は逆転。禅秀は鎌倉雪の下で自刃した。

この上杉禅秀の乱で、関東の多くの豪族が禅秀に与(くみ)し、その結果、地位と所領を失っている。甲斐守護職・武田氏も例外ではなかった。甲斐武田家13代当主の武田信満は、禅秀の舅(しゅうと)であったため、禅秀に与して次男の信長とともに戦ったが(嫡男の信重は甲斐に残している)、室町将軍と鎌倉公方の連合軍に甲斐へ攻め込まれ、信満は武田氏所縁(ゆかり)の天目山棲雲寺で自刃した。そして、武田氏は守護職を返上させられ、甲斐の支配権を剥奪された。しかし後に、6代将軍義教(よしのり)の命により、再び守護職に復帰することとなる。

明徳の乱で戦死した、土屋党の惣領「土屋宗貞」の子が「豊前守氏遠(うじとお)」である。氏遠とその子・景遠(かげとお)は、同族の土肥氏とともに禅秀に与して武田父子とともに戦ったが、氏遠は甲斐で戦死。土屋土肥両氏は共に失脚して、西相模の本貫の地(平塚・大磯・二宮・国府津・小田原・湯河原を含む地域)を鎌倉公方によって全て没収された。土屋氏遠の妹が武田信長の正室であった縁で、それ以降、土屋氏は武田氏に仕えることとなる。『鎌倉大草紙』には、武田信長の子・伊豆千代丸(後の信高)のことを「土屋が娘の腹に生れし子」と記されている。

6. 続く大乱と上総武田家

4代将軍・足利義持と5代将軍・足利義量(よしかず)が続いて没したことにより、将軍職が空位となった。鎌倉公方の足利持氏は、4代将軍・義持の猶子(ゆうし=親族の子を自分の子として迎え入れたもの)であることを理由に将軍位を望んだ。しかし、管領(かんれい)の畠山氏ら幕閣は、鎌倉公方の将軍への就任を許さず、石清水八幡宮神前での籤引(くじびき)により次期将軍を決めることにした。その結果、4代将軍義持の弟で、天台座主の義教(よしのり)を還俗させて、6代将軍に迎えることになった。

以降、持氏は、6代将軍の義教や幕府に対して、何かにつけて反抗することとなる。足利持氏は、将軍と鎌倉公方との融和を図ろうとする関東管領の上杉憲実(のりざね)を敵と見なすようになり、危険を察知した憲実は鎌倉府を離れた。持氏は、これを叛乱と見なし、追討軍を差し向けたのである。将軍・足利義教(よしのり)は、上杉憲実を救うために大軍を派遣し、激戦のすえ公方軍は敗走した。将軍義教は持氏の降参を赦さず、持氏に自刃させて事件は終息している(永享の乱 1438年)。

6代将軍・足利義教は、疑った大名に対して刺客を送り、必ず暗殺するという恐怖政治を布いた。各大名は戦々恐々として疑心暗鬼(ぎしんあんき)に陥った。四職家の赤松氏は、京の邸館に将軍義教を招いて宴を催したが、宴席のなかばで、赤松氏自らが将軍の首を斬り落とすという事件が勃発(嘉吉の乱 1441年)。これも、将軍による討伐を恐れてのことであった。

やがて、7代将軍・足利義勝(よしかつ)が就任すると、前鎌倉公方・足利持氏の嫡男・成氏(しげうじ)は許されて鎌倉公方に任じられた。久しぶりに鎌倉府が復興したのである。武田信長と土屋景遠は足利成氏のもとに帰参。

その頃、鎌倉公方と関東管領との間に再び溝が生じていた。足利成氏は上杉憲忠(のりただ)を御所に呼び寄せて謀殺。三十年近くに亘(わた)る大乱の幕開けであった(享徳の乱 1455年〜1483年)。足利成氏は、要衝の地である古河に拠点を移し、以降「古河公方」と呼ばれるようになる。

成氏の命で、武田信長は上総(かずさ)を征圧。同国の支配権を与えられた。これが武田家の御分家・上総武田家(庁南家 真里谷家)の始まりである。土屋景遠は武田信長に従い、上総の地に留まった。甲斐武田家の御分家は数多く在るが、有名なものとしては安芸武田家と若狭武田家があり、両家とも戦国初期にはかなりの威勢を振るっている。

7. 甲斐武田家の譜代となる

土屋景遠の正室は、鶴岡八幡宮の社家・大伴氏の出身で、その正室との間に勝遠と忠景の男子がいた。彼らは共に甲斐武田家に仕え、長兄の勝遠は甲斐武田家16代当主・武田信昌(のぶまさ)の娘を正室に迎えている。勝遠は土屋嫡流家を継ぎ、そして忠景は土屋の御分家の祖となり活躍した。

時代は下って、甲斐武田家18代当主の武田信虎は、長子の晴信(信玄)を嫌い、その弟の信繁に当主の座を譲ろうとしていた。乱れた甲斐を統一した信虎の功績は大きかったが、彼の苛烈な性格は、多くの家臣に犠牲を強いる結果となり、家臣からの人望は薄かった。晴信(信玄)は、弟の信繁や家臣からの支持を得て、父・信虎を駿河の今川氏のもとへと追放し、自ら甲斐武田家19代当主に就くことになった。

土屋勝遠の子信遠(のぶとう)は信虎の重臣を長年務めたが、既に老齢であったために、子の昌遠(まさとう)が信虎に同行し、駿河へと去り武田家を離れたのである。武田氏の譜代家である土屋家嫡流の消滅を惜しんだ信玄は、金丸筑前守虎義の次男昌続に土屋家嫡流の名跡を継がせ、土屋右衛門尉昌続と号することを命じた。

金丸氏と土屋氏間の密接な関係は、武田氏と土屋氏の婚姻にあると思われる。金丸光重の叔父にあたる武田信長(上総武田家の祖)の正室は、土屋氏が初めて武田氏に属した土屋氏遠の妹であり、また金丸光重の甥にあたる武田信昌の娘が土屋勝遠の正室となっている。武田氏を中心に、金丸・土屋両氏が親族として密接な交わりをもち、両家が姻戚関係にあったことは想像に難くない。したがって、両氏間で継嗣が絶えた場合の約束事も取り決められてのではなかろうか。

8. 駿河へ去った嫡流土屋家

一方、信虎に従って駿河へ去った土屋昌遠は生涯信虎に仕え忠節を尽くした。信虎の没後は高野山で出家し、駿河に在った鎌倉以来の土屋領大平荘で終焉を迎えている。嫡子の圓都(えんいち)は、今川家に人質にとられていた松平竹千代(後の徳川家康)のお伽衆(世話役)として仕えたが、その縁で、後年に徳川家康に請われ徳川家の家臣(旗本700石)となり、子孫は武官である書院番(しょいんばん)などを務めた。

特に圓都の子知貞(ともさだ)は、豊臣秀吉の生涯を綴った伝記「太閤素生記」を記したが、他の資料にも無い秀吉の前半生についての記述があるため、太閤伝説の根幹をなす書籍として貴重なものとなっている。尚、圓都は眼病を患い失明していたために、家康の命で惣検校(そうけんぎょう。盲人を統轄する役職の最高官位。10万石大名の格式と同格とされ本拠は京都に置かれた)に任じられ、家光まで三代の将軍に仕えている。

9. 土屋昌続の弟・昌恒が土屋の御分家を継ぐ

永禄3年(1560年)5月。駿河の今川義元が尾張へ侵攻の途上、桶狭間で織田信長の急襲によって敗死する事件が勃発。子の今川氏真(うじざね)の代になると、三河の松平元康(徳川家康)が離反して織田信長と結ぶなど、不穏な状況が露呈してきた。また、武田・北条・今川の三国同盟にも綻(ほころ)びが生じ始めていた。

永禄10年(1567年)、武田家では、嫡男の義信に、今川義元の娘(嶺松院)を正室に迎えていたが、嫡男の義信が廃嫡され、義信夫人が駿河に送還されることとなり、一挙に甲駿関係は険悪化した。以降、武田氏による今川家臣への調略や、徳川家康への接近が頻繁に行われている。そして永禄11年(1568年)。ついに、武田信玄は駿河に侵攻を開始。調略と城攻めを繰り返しながら、永禄13年に駿河を完全に支配下に置いたのである。武田信玄による駿河侵攻によって、甲相駿の三国同盟は実質的に破綻し、相模の北条氏康は、越後の上杉謙信と結んで相越同盟を成立させ、両者で信玄に対抗する構えをとった。

駿河侵攻に際し、土屋昌続は、戦時禁制や朱印状奏者を一人でこなし、駿河富士本宮浅間大社や岡部氏、朝倉氏、狩野氏などの駿河衆との外交に尽力している。また、兄弟たちは戦場で善戦したが、弟の金丸惣藏昌恒の働きは、初陣(ういじん)ながらも目覚ましいものがあった。その活躍ぶりを見ていた岡部貞綱は、昌恒を養子に迎えたい旨を信玄に申し出た。岡部貞綱は、もともと今川家の重臣十八人衆の一人であったが、今川氏真が駿河を放棄し遠江へ逃れたため、他の重臣らとともに信玄に臣従。江尻(清水)を拠点とする武田水軍(海賊衆)の総大将に任じられた。

信玄は国内統一には水軍(海賊衆とも呼ばれる)が不可欠との認識から、駿河を征すると同時に武田水軍を編成している。旧今川氏の海賊衆であった岡部氏・間宮氏・伊丹氏を中核に、紀州や伊勢の海賊衆の向井氏や小浜氏を迎え入れ、その陣容は、安宅船(戦艦)1隻、関船(軽巡洋艦)37隻、小早(駆逐艦)15隻の合計53隻であった。そして、清水港の江尻城を本拠に駿河湾一帯に水軍を配置した。

東国を代表する水軍としては、この武田水軍の他に、相模の北条水軍と安房の里見水軍が挙げられる。北条早雲は、平安以来の三浦半島の支配者・三浦氏の本拠地「新井城(油壷)」に大軍で攻め寄せ三浦氏を滅亡させた。そして、三浦水軍を吸収して北条水軍とし、三崎城を拠点に相模湾と江戸湾一帯に水軍を展開している。一方の里見水軍は、安房が三方海に囲まれた地勢であるため、以前から海賊衆の活躍が盛んで、それらを組み込んで里見水軍としたものである。

岡部貞綱は嗣子に恵まれなかったため、信玄は貞綱の申し出を了承した。但し、先ずは貞綱自身が土屋忠重の養子となり土屋の御分家を継ぎ、さらに土屋豊前守貞綱と号したうえで、昌恒を自らの養子にするように命じた。土屋忠重は、勝遠の弟忠景を源とする御分家の当主であったが、嫡子を亡くしていたため、忠重にとっても願ってもないことであった。結果として兄の昌続が嫡流土屋を、そして弟の昌恒が分家の土屋を継承することとなった。

10. 信玄の死と勝頼

武田信玄は、将軍・足利義昭をはじめ、義理の兄にあたる本願寺の顕如、そして浅井長政、朝倉義景、松永久秀や比叡山延暦寺らの保守勢力と連携を取りながら、織田信長を打倒すべく上洛作戦を密かに準備していた。また信玄は北条氏康の後を継いだ氏政との間で、甲相同盟を復活させて西上に際しての後顧の憂いを絶った。元亀三年(1572年)9月。武田信玄は徳川領の遠江・三河へ本格的に侵攻を開始。その結果、徳川氏と同盟関係にあった織田信長と手切れとなり敵対関係となったのである。

信玄本隊は浜松近郊の三方ヶ原で徳川軍を一蹴し、そのまま西へ向かった。この戦いで、昌続は徳川十六神将の一人・鳥居忠広と一騎打ちとなり討取っている。その後、信玄は体調を崩したびたび喀血を繰り返したため、武田軍の進撃は突如停止した。信玄は長篠城において療養していたが、側近や一門衆の合議にて、西上を一旦取り止め、甲斐に撤退することとなった。そして元亀四年(1573年)4月、三河街道を北上中に信濃国駒場で死去。享年53歳。

信玄は四郎勝頼へ、勝頼の子「信勝」が成人して武田家を承継するまでの後見(陣代)として務め、難事の際には越後の上杉謙信を頼るように言い残した。なお勝信は、勝頼と織田信長の養女で、美濃の国衆・遠山直廉(なおかど)の娘(竜勝院)との間に生まれた嫡子である。尚、この時点ですでに信勝の母は病没していた。

信玄は死に臨んで、勝頼や重臣たちに自分の死を三年間秘匿し、内政に専念し情勢を見定めるよう遺言するとともに、重臣の山県昌景、馬場信春、内藤昌秀らに後事を託した。土屋昌続は信玄に殉じようとしたが、高坂や馬場などの重臣からの必死の説得により思いとどまっている。また信玄の遺体は、昌続の屋敷内で荼毘に付され埋葬された。

四郎勝頼は、信玄によって滅ぼされた諏訪頼重の息女・諏訪御料人(乾福院)と信玄との間に生まれた子で、将来は名門諏訪家を継ぐとともに、諏訪大社の大祝(おおほうり=全国の諏訪神社の大神主 代々諏訪氏が務める)に就く予定で、諏訪四郎勝頼とも呼ばれていた。しかし、武田氏の正嫡である義信が廃嫡されたため、思いもかけずに継嗣となったのである。

甲斐武田家は暫らく動きを止めた。勝頼は、父の遺言どおり信玄が存命であることを必死に取り繕ったが、「信玄死す」との噂は次第に周辺国へと広まった。家康は、故意に駿河や遠江に侵攻してみたが、武田方から全く反撃がないことに不審を感じ、信玄の死を確信している。信玄の死により、織田信長と徳川家康は窮地を脱した。

11. 勝頼の反撃

信玄の死後、武田氏の領土は脅かされ続けてきた。それまで一貫して受け身の立場であった勝頼は、天正二年(1574年)東美濃への軍事行動を開始し、美濃の岩村城を拠点に明智城をはじめとする18城を攻略した。これによって岐阜への関門を押さえることができ、さらに奥三河の武田方諸城との連携が可能となった。武田氏の勢力が、信長の本拠地・岐阜と、家康の本拠地・岡崎に迫る事態となったのである。さらに遠江に出陣し、「高天神を制するものは遠江を制する」と呼ばれた堅城「高天神城」を包囲し陥落させている。

この一連の勝頼の攻勢は、信長の心胆を寒からしめただけでなく、勝頼への評価を一変させた。上杉謙信が「本格的防備で構えないと、勝頼の精鋭は防ぐことが出来ない」と評したことを受けて、信長は「四郎勝頼は若輩ながら信玄の掟をよく守り表裏を心得た油断ならぬ敵である」と述べている。そして信長は、東美濃の諸城陥落を契機に、武田勝頼を滅ぼさなければ天下の大事になると決意するに至った。

しかし武田家内部では、勝頼はあくまで信勝が家督を継ぐまでの後見(陣代)に過ぎないとの認識が強く、また武田家当主の地位を、家臣であるべき諏訪家の勝頼が継いだことに対して複雑な心情を持つ者が少なくなかった。そのため、勝頼の施政や軍事について批判的な意見も多く、御一門衆や重臣との間で齟齬(そご)が生じることが多かった。このような内憂を抱えながらの領国経営と外交、そして軍事は厳しいものがあり、勝頼の孤立感はいかばかりであったであろうか。このような状況を見逃す信長ではなかった。御一門衆や家臣と勝頼の間に楔(くさび)を打ち込み、武田家の分裂・弱体化を謀るべく調略活動を絶え間なく展開したのである。

12. 長篠の合戦と土屋昌続の死

天正元年(1573年)に、武田方へ転じていた奥三河の国衆・奥平貞昌は、信玄の生存に疑いを持ち徳川家康に再属した。家康は貞昌を、武田氏から奪還したばかりの長篠城に配し勝頼に対峙させた。天正3年(1575年)、勝頼は再び遠江と三河を平定するために、大軍を率いて家康の本拠である岡崎城を目指した。同城を守備していた家康の嫡男・信康の配下の者が武田と内通し、武田軍を岡崎へ引き入れようと謀ったが、その作戦が事前に発覚したため、岡崎城は間一髪で危機を免れた。

勝頼は岡崎城侵攻を諦め、吉田城に籠る家康を誘き(おびき)出そうと策を講じたが、家康が動かなかったため、転じて奥平貞昌の守る長篠城を包囲した。勝頼が吉田城と長篠城を攻めあぐんでいる間に、織田信長は三好康長を河内で破り、将軍足利義昭に与(くみ)する勢力を一掃して岐阜に戻った。そして、兵馬を休める暇なく、家康の援軍要請に応えるために岐阜を出陣し、大軍を率いて岡崎に到着したのである。織田・徳川連合軍の兵力は三万余人を数えていた。連合軍は、有海原(あるみはら)の連吾川(れんごがわ)沿いに馬防柵を構え、三千挺余の鉄砲衆と弓衆を柵内に配備して武田軍を待ち構えた。

織田・徳川連合軍の接近を知った勝頼は、山県・馬場・内藤ら重臣と軍議を開き、対応を協議した。重臣たちは一様に決戦を回避し撤退することを勧めたが、跡部・長坂らの勝頼側近たちは、決戦によって一気に勝負をつけるべきと主張し、意見が分かれている。勝頼は織田の援軍が思ったより寡兵であると誤認し、重臣らの反対を退け、長篠城を包囲する軍勢を後に残したまま、本隊だけで有海原に向かうことを決定した。

土屋右衛門尉昌続も軍議に加わっていたが、他の重臣たちと同じく撤退を主張している。しかし「決戦と決まったうえは、己を捨てて武田に奉公するのみ」と覚悟。恬淡として死地に向かうこととなった。有海原では日の出とともに合戦が始まった。山県昌景や武田信豊らの軍勢が入れ替わりながら次々に敵陣を攻撃したが、三千挺余の鉄砲の弾幕と馬防柵に阻まれて死傷者が増えるばかりであった。武田軍にもそれなりの人数の鉄砲衆や弓衆がいたが、銃弾や火薬の量が不足していたため騎馬隊突撃の援護射撃が続けられなくなった。それでも攻撃は続行された。土屋昌続は武田軍右翼の将として出陣。織田信長の重臣・滝川一益の隊を撃破し、三重の馬防柵のうち二重目まで突破したが、一斉射撃を受けて戦死している。享年31歳。

次第に武田軍の兵力は減少し、戦闘能力が失われていった。未刻(午後2時)、勝頼は退却を決断。武田軍が退却を始めると、織田・徳川連合軍は激しい追撃戦を展開した。勝頼は、土屋惣藏昌恒と初鹿野伝右衛門尉昌久の二人のみ連れて戦場を離脱。武田方の諸将や兵卒たちは、勝頼を逃すために敵を引き受けて戦死していった。馬場美濃守信春は、勝頼が無事に撤退したことを見届けてから戦死している。

この合戦で、武田方は山県昌景・原昌胤・内藤昌秀・馬場信春・土屋昌続・甘利信康・真田信綱・真田昌輝・三枝昌貞・市川昌房・高坂昌澄をはじめとする重臣らと、歴戦の兵卒一万余人を一挙に失う大打撃を受けたのである。

長篠合戦屏風

長篠合戦再現

Wikipediaより転載

★歴史家の平山 優著「武田氏滅亡」角川選書刊と、長谷川 貴也著「亀城の軌跡」常陽新聞社刊から多くを引用させて頂きました。